両口屋是清さんの和菓子教室 桔梗をかたどった和菓子を作りました

昨日は両口屋是清さんの和菓子教室でした。

iPhone8Plusでの初撮影です!

今まで水曜日のみでしたが、最近は土曜日午前コースというのが始まり、今回は土曜受講になりました。

さらに、今までは二十四節気をテーマにしていましたが、今回からはその時期に咲く花にちなんだ和菓子をつくることになりました。

昨日作ったのは、こなし製(左)&ういろう製(右)の桔梗です。

左は先生が成形されたものです。後で私が成形したのをお見せしますので、乞うご期待。

実際の手順は並行していますが、先にういろう製からざっと作り方を書きます。

ういろう製 桔梗

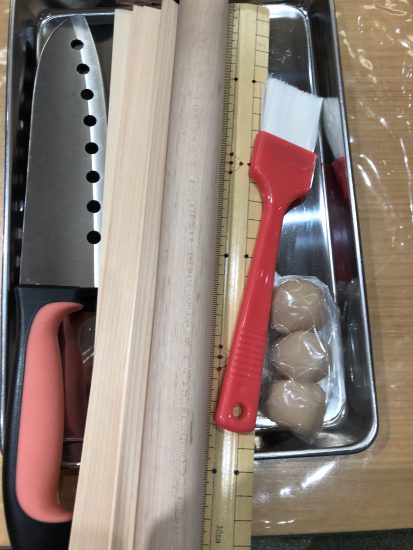

道具はこちらです。

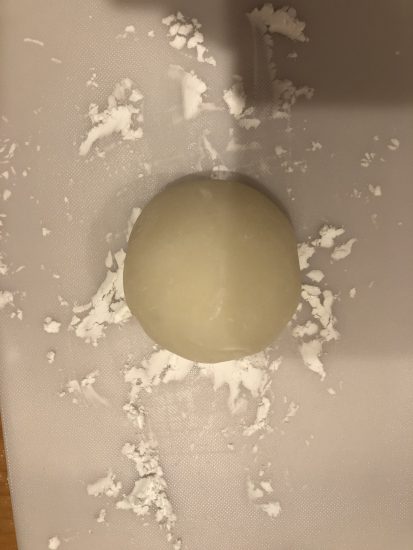

生地はすでに蒸しあがったものをいただきました。

餅粉・浮粉・上用粉・砂糖・水を混ぜて15分ほど蒸したものです。

片栗粉をしっかりしいて、生地がまな板にくっつかないようにします。

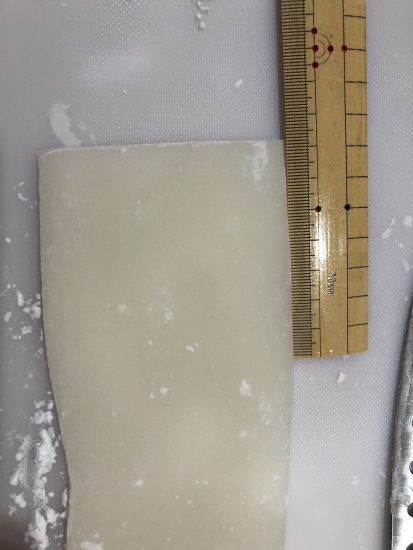

ここから7.2cm角の生地を3つ分作ります。

端は切り落とすので、タテヨコ少し大きめに23cm×8cm弱ぐらいを目標に伸ばします。

この両端のガイドの上からめん棒で転がすと、同じ厚みの生地になります。

そういえば陶芸の時も、同じやり方で生地を作ってお皿など作りました。

こうやって左から7.2cmのところにしるしをつけて切っていくと綺麗に切れます。

見るのとやるのは全然違って難しかった…。

幅が足りず、切ってから伸ばして何でもアリになっていきました。

切り口も大事です。包丁にも粉をつけて、1回でザクッときります。

なんとか終了。

このあと綺麗に粉をはらいます。こういうひと手間が一番大事です。

そして餡を真ん中に載せ、四隅を立ち上げ真ん中でくっつけます。

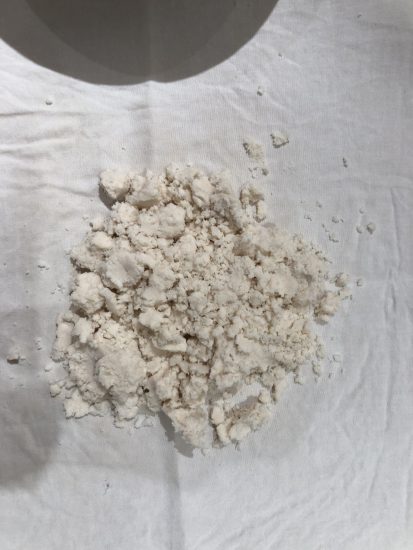

最後に“白いらこ“という餅粉からつくった飾り用のこなをつけます。

なぜ7.2cmなのか

7.2cmを測るのは難しかったです。

なぜ半端な長さなのかというと、和菓子の型や大きさなどは基本的に単位が“寸“だからということ。

たとえば、両口屋是清さんではなく京都の中村軒さんのHPですが、こんな感じです。

「いまの教育ではcmで教わっていますが、この中に“寸“で教わった方はいらっしゃいませんよね(笑)」

ナノやギガ、テラ等に振り回される日々ですが、古き良き日本を思い出してほっとしました。

こなし製 桔梗

白餡(水分の少ない火取り餡)・薄力粉・餅粉を混ぜて蒸します。

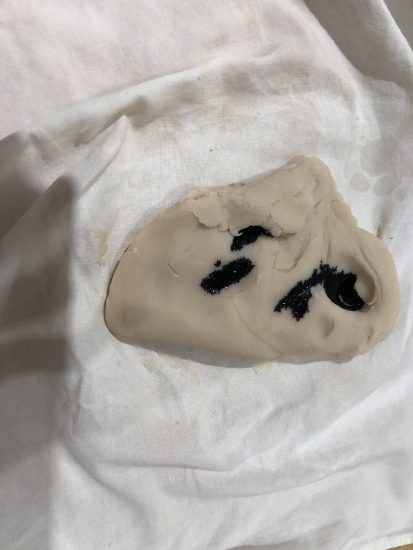

紫に着色します。ちょっと多すぎたので、後で削り取ってもらいました。

紫に染めるのには紫の色素1色でもいいですが、今回は水色とピンクを混ぜたものを使いました。そのほうが、絵具と一緒で好みの色が作れてよいとのことです。

紫芋みたいです。これでもだいぶ薄くなりました。小分けしてから成形します。

餡を包んで団子のようにしてから、上の三角へらで筋をつけ、指で成形します。

へらで五等分して花びらを作り、指で成形します。これがなかなか難しい。

それと、私のと随分色が違います。

何とかできました。桔梗よりも、もみじ饅頭のような味わいがあります。

ケースに入れてごまかしたつもりが、生地がはみ出ています。いつも詰めが甘い。

でも今回も楽しくできました。来月も楽しみです!

【昨日の一日一新】

・iPhone8Plusで写真を撮る

・連写

・Fastever2

・KDM txt.(後日書きます)

・音音(ある方とバッタリお会いできて感激)

・みやび

・尾張千種ビール

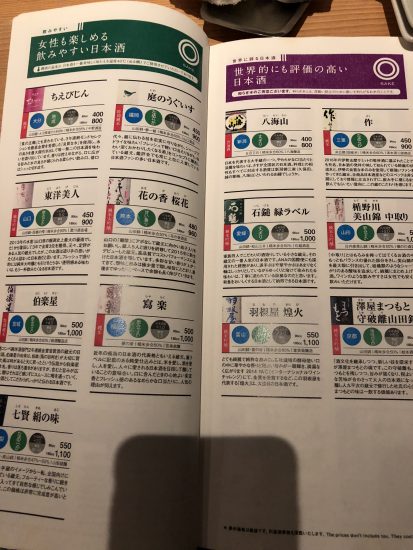

【昨日の日本酒】

・花の香 桜花

・七本槍(しちほんやり) 渡船

・竹林

・田从(たびと)

・満天星(まんてんせい)

ゲートタワーの音音、日本酒が充実していました。満点星以外は音音で頂きました。

酒造好適米の産地の地図が貼ってあります。すばらしい。

メニューもお酒の特性が細かく書いてあり、ふりがな付きで勉強になりました。

綾野 真紀

最新記事 by 綾野 真紀 (全て見る)

- 今年も日泰寺の蓮を観に行きました2025 - 2025年7月6日

- Microsoft 365のテクニカルサポート(電話)を利用しました - 2025年7月5日

- きしめん住よし3周目 JR名古屋駅5・6番ホーム店に行きました - 2025年6月29日